通信騷擾“新招”全是套路

最近,手機詐騙現(xiàn)象又有所抬頭,并且出現(xiàn)了新的套路。家住東圃的手機用戶羅先生反映,他經(jīng)常收到莫名其妙的短信:“尊敬的用戶:您申請的貸款已經(jīng)通過審核,請您加微信號××××××,由專業(yè)人員負責辦理。”而他偶爾還接到了類似內(nèi)容的電話,“羅先生,我是上次跟你聯(lián)系辦理貸款的某某銀行的×××……”為此,羅先生感到很奇怪:之前并沒有跟誰聯(lián)系過辦理類似業(yè)務呀。

這就是通信騷擾中出現(xiàn)的新套路,目的是通過幌子誘人上鉤。然而,有的正常營銷活動也采取類似手段,讓人感覺到真真假假,無可奈何。

所謂“新招”還是舊“套路”

以往的通信騷擾,往往是假設(shè)了一種場景,比如之前流行的謊稱出口退稅、法官辦案或者冒充熟人等。而現(xiàn)在的“新招”,則是設(shè)定了新的場景,謊稱是手機機主自己申請的新業(yè)務。有的手機用戶可能確實在某些渠道申請了一些相關(guān)業(yè)務,或有貸款等融資方面的需求,因而很容易被這樣的信息吸引過去。

如果手機用戶按照對方要求進入到下一步,比如加了對方微信或者QQ,那么接下來可能就進入到消費“陷阱”之中。記者嘗試了與一家所謂的貸款公司微信聯(lián)系,對方隨即談到了該如何辦理,要求記者提供各種相關(guān)個人信息,甚至非常隱私的個人銀行信息。顯然,對方早就已經(jīng)從某些不正規(guī)渠道獲取了部分個人隱私信息,而目的是進一步誘騙個人信息甚至包括銀行信息用于非法用途等。

對于普通手機用戶來說,一旦接到類似信息,提高警惕,不為所動,其實可以遠離風險。

真真假假容易混淆

令人啼笑皆非的是,在這些疑似通信騷擾的消息或者來電中,有的確實是從正規(guī)渠道發(fā)出來的信息。比如某運營商經(jīng)常給用戶發(fā)送“您已獲批信用卡”等通知,其實這是運營商與銀行聯(lián)合針對某些用戶推廣的一種常用方法。但這樣的方法有點像“廣撒網(wǎng)”,并非針對個人特定的需求,過于頻繁,令人生厭。

手機用戶黃先生表示,他就收到過類似的短信,顯示是某家銀行邀請他辦理高級別的白金信用卡。然而,他清楚地記得,好幾年前他自行辦理這家銀行信用卡時,由于未達銀行發(fā)卡標準而被拒。即便再次受邀申請,批卡概率并不高。

黃先生還反映,有的銀行對于信用卡持卡人在大額消費之后,往往會主動打電話過來邀請辦理分期還款。而這些來電與上述的疑似誘騙騷擾信息或電話混淆在一起,往往難以分清,很容易讓通信騷擾“以假亂真”。(黃啟兵)

關(guān)鍵詞:

- 維海德:行業(yè)發(fā)展帶動市場細分,定制化產(chǎn)品突破壟斷 在視頻會議行業(yè)發(fā)展的早期,我國視頻會議品牌廠商整體技術(shù)水平還不夠成熟,通常向索尼、松下等國際知名品牌采購攝像機產(chǎn)品。隨著視頻會議行

- 百家企業(yè) 萬臺簽約 領(lǐng)航·藍牛王閃耀華南 四十多年前,春天的故事從南粵大地唱響,廣州始終以奮斗者的姿態(tài),不斷沖破束縛、擁抱創(chuàng)新。今天,卡車行業(yè)重磅級科技孵化產(chǎn)品領(lǐng)航·藍...

- 延長油茶產(chǎn)業(yè)鏈 技術(shù)創(chuàng)新打造日化洗滌行業(yè)新品類 相關(guān)政府工作報告當中提出的推動制造業(yè)升級和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展提高科技創(chuàng)新支撐能力深入推進大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新,均與科技創(chuàng)新緊密相關(guān)。可見,創(chuàng)

- 歐派衣柜戰(zhàn)略攜手鉸鏈世家薩酈奇,高顏整家定制斷層領(lǐng)先 2021年9月7日以來,歐派衣柜發(fā)布高顏整家定制戰(zhàn)略,引爆行業(yè)革命,讓整家定制迅速成為泛家居行業(yè)新風口。作為高顏整家定制的領(lǐng)創(chuàng)者,歐派衣

- 索菲亞提出的整家定制,或是解決當前家裝消費難題的最優(yōu)解 2021年12月19日,索菲亞重磅發(fā)布整家定制戰(zhàn)略,在首次權(quán)威定義整家定制的同時,也為首次梳理出基裝+整家定制=整裝清晰的發(fā)展路徑。圍繞著解

- 30萬7座SUV首選 皇冠陸放實錘質(zhì)價比之王 中國人講究踏踏實實做事,真真切切做人,其實車也是同樣,一個值得信賴的汽車品牌就應該扎扎實實做產(chǎn)品,做服務,做品牌。就拿最近幾年如火

- 皇冠陸放領(lǐng)銜 看一汽豐田SUV家族如何實力圈粉兒 近日,據(jù)一汽豐田11月銷量數(shù)據(jù)顯示,得益于TNGA架構(gòu)對車型性能的全面提升,一汽豐田SUV家族在11月走出了一波小高潮。11月,一汽豐田RAV4榮

- 7座SUV油耗是真低 皇冠陸放還有哪些驚喜? 一汽豐田皇冠品牌的首款SUV皇冠陸放已經(jīng)上市一段時間了,累計銷量也已接近20000臺,表現(xiàn)出了強大的市場潛力。作為一款主打靜奢、動感的中大

- 元旦購車 春節(jié)無憂 相約皇冠陸放一起跨年 2022年元旦的鐘聲已經(jīng)越來越近,很多人在忙碌了一年之后,都渴望用一輛新車來犒勞自己。特別是對于一些多成員家庭,在春運一票難求的情況下

- 就要這份霸氣與舒適 一汽豐田皇冠陸放設(shè)計解讀 近年來,受到國內(nèi)人口結(jié)構(gòu)變化和消費升級帶來的多樣化需求影響,主打大空間、智能化的中型和中大型SUV越來越受消費者青睞,眾多品牌也正在

- 安悅宅:姜輝新人文主義系列-成都萬華麓湖生態(tài)城 一處獨特、可讀的環(huán)境不但能帶來安全感,而且也擴展了人類經(jīng)驗的潛在深度和強度。盡管在一個形象混亂的現(xiàn)代城市是可能的,但如果是在一個生

- 智路建廣為紫光集團重整保駕護航 近日,關(guān)于紫光集團重整的話題熱度不斷,網(wǎng)友紛紛猜測其未來發(fā)展,不過我們有理由相信此輪重整將會給紫光集團帶來轉(zhuǎn)機。首先,作為接手人的

- 智路建廣接手紫光集團重整,有望迎來轉(zhuǎn)機 最近紫光集團重組,讓半導體圈內(nèi)看得眼花繚亂,而作為此輪重整的接手者,智路建廣顯然勢在必得。反光智路建廣和紫光集團經(jīng)營模式,智路建廣

- 為大學畢業(yè)生就業(yè)搭橋“國聘行動”第三季正式啟動 12月8日,國聘行動第三季——不負韶華 國聘行動大型融媒體招聘活動正式啟動。活動由中央廣播電視總臺攜手教育部、科技部、人社部、國資...

- 護理冬衣只能去干洗店?74.4%高端用戶選卡薩帝洗護場景! 每到冬季,干洗店、護理店也迎來了洗護高峰期,而護理一件羊絨大衣通常要5-7天才能取貨,用戶要來回跑腿不說,還耽誤不少時間。其實對于一

- 夢想加登榜胡潤中國瞪羚企業(yè),辦公空間服務行業(yè)唯一入圍 12月2日,胡潤百富在中國深圳發(fā)布《2021天九共享·胡潤中國瞪羚企業(yè)》榜單,一批中國高成長性企業(yè)上榜,作為國內(nèi)領(lǐng)先的辦公空間專家,數(shù)字

- 重陽已過但愛長存,貝蒂斯橄欖油給爸媽更貼心的愛 年年逢重陽,歲歲長安康。重陽佳節(jié),家人歡聚,共敘親情。橄欖油品牌貝蒂斯獨家冠名的央視重陽晚會也于九月初九演繹了諸多精彩,用真誠的態(tài)度和

- 1號牧場:一根牛肉干的品質(zhì)之路 (質(zhì)檢人員進行產(chǎn)品抽檢中)2021年12月的第1天,位于內(nèi)蒙古包頭1號牧場的牛肉干生產(chǎn)廠房內(nèi),流水線上的技術(shù)人員正在抽檢牛肉干的質(zhì)量。在此接受

- 2021中國江蘇電子商務大會 暨中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)年會在南京召開 12月1日,由江蘇省商務廳、南京市人民政府指導,南京市商務局主辦的2021中國江蘇電子商務大會暨中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)年會在南京開幕。江蘇省商務

- 卡薩帝“新物種” 洗碗機+伴侶式消毒柜,呈現(xiàn)智慧廚房解決方案 如今下廚已經(jīng)成為越來越多人喜歡的生活方式,拉上親朋好友在家做一頓可口的飯菜,更是當前社交的和諧場景。然而,如何讓做飯、洗碗更輕松?

資訊

-

夢潔65年專注高端床品,聚焦用戶反饋引領(lǐng)風尚

多平臺的聯(lián)動讓今年的618比往年來...

夢潔65年專注高端床品,聚焦用戶反饋引領(lǐng)風尚

多平臺的聯(lián)動讓今年的618比往年來...

-

匠心65載,夢潔堅守高品質(zhì)床上用品

隨著人們消費水平的日漸提高,睡眠...

匠心65載,夢潔堅守高品質(zhì)床上用品

隨著人們消費水平的日漸提高,睡眠...

-

臺灣鼓勵年輕人返鄉(xiāng)務農(nóng)

圖為臺灣學生在農(nóng)場進行實地操作。...

臺灣鼓勵年輕人返鄉(xiāng)務農(nóng)

圖為臺灣學生在農(nóng)場進行實地操作。...

-

行攝香江

圖為一名白發(fā)老人在懷舊玩具墟選購...

行攝香江

圖為一名白發(fā)老人在懷舊玩具墟選購...

文章排行

圖賞

-

多年磨一劍重磅出擊,揭秘夢潔高端護頸枕魅力

肩頸疼痛、睡眠不好已經(jīng)成為了當下...

多年磨一劍重磅出擊,揭秘夢潔高端護頸枕魅力

肩頸疼痛、睡眠不好已經(jīng)成為了當下...

-

多部古裝劇扎堆暑期開播 《扶搖》有爆款相?

楊冪演古裝劇“必出爆款”,但《扶...

多部古裝劇扎堆暑期開播 《扶搖》有爆款相?

楊冪演古裝劇“必出爆款”,但《扶...

-

北京朝陽將成立全國老舊廠房保護利用與城市文化發(fā)展聯(lián)盟

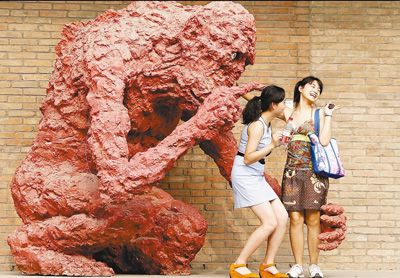

游客在北京798藝術(shù)區(qū)進行創(chuàng)意街拍...

北京朝陽將成立全國老舊廠房保護利用與城市文化發(fā)展聯(lián)盟

游客在北京798藝術(shù)區(qū)進行創(chuàng)意街拍...

-

吉姆·克拉克: 硅谷勵志的窮小子

在新興的互聯(lián)網(wǎng)世界,他連掘數(shù)井,...

吉姆·克拉克: 硅谷勵志的窮小子

在新興的互聯(lián)網(wǎng)世界,他連掘數(shù)井,...